Les oubliés de l’histoire. Massacre des manifestants algériens le 17 octobre 1961 à Paris

Par Maryvonne Mathéoud

/

Environ cinq cents personnes se sont rassemblées le 17 octobre à Grenoble.

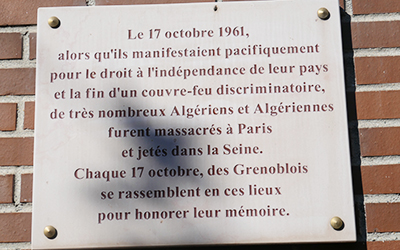

À l’appel des associations : Algérie au coeur, Amal, Association Nationale des Pieds Noirs Progressistes et de leurs Amis (ANPNA), Association de Solidarité des Algériens de l’Isère (ASALI), Comité de soutien aux réfugiés algériens (CSRA), Coup de Soleil Rhône-Alpes, La Libre Pensée, Mouvement de la Paix-Isère, Ras L’Front Isère et soutenu par 48 organisations de l’Isère, environ 500 personnes se sont rassemblées ce dimanche 17 OCTOBRE 2021 à Grenoble. Les manifestants se sont ensuite rendus sur le pont St Laurent où ils ont jeté « UNE FLEUR DANS L’ISÈRE ». Grenoble est probablement la première ville en France à avoir commémorer ce massacre. En effet Jo Briant et quelques amis ayant eu l’information sur cette sinistre soirée se sont rendus sur les bords de l’Isère et ont symboliquement jeté des fleurs dans l’eau à la mémoire des victimes.

Texte de l’appel : « Dimanche 17 OCTOBRE 2021 à 11h00 Rassemblement à Grenoble place Edmond Arnaud (quartier Très-Cloîtres) Nous défilerons ensuite vers la passerelle St Laurent où nous jetterons UNE FLEUR DANS L’ISÈRE à la mémoire des manifestants algériens massacrés le 17 octobre 1961 à Paris

Regarder le passé Le 17 octobre 1961, des dizaines de milliers de travailleurs algériens et leurs familles ont manifesté pacifiquement à Paris pour le droit à l’indépendance de l’Algérie, pour leur droit à l’égalité et à la dignité, contre le couvre-feu raciste qui leur était imposé. Alors que la manifestation était pacifique, la répression s’est abattue sur les manifestants avec une grande violence : des milliers d’arrestations, des centaines de morts ou disparus. Le préfet de police de Paris qui conduisait les opérations était Maurice Papon, condamné en 1998 pour complicité de crimes contre l’humanité pour des actes commis entre 1942 et 1944. Charles de Gaulle était alors le président de la République, Michel Debré le premier ministre. Au nom de la raison d’État, le silence fut organisé sur cette tragédie par le pouvoir de l’époque et ses successeurs. C’est grâce à l’action de citoyens, historiens, écrivains, associations, grâce au foisonnement d’initiatives militantes, que la vérité a pu émerger. Il est important de garantir l’accès aux archives. C’est pourquoi il faut dénoncer la loi du 30 juillet 2021, qui permet de rendre inaccessible des archives, selon le bon vouloir de l’État, ce qui permet de créer à volonté de véritables trous noirs historiques .

Agir au présent Rendre hommage aux victimes de la répression de la manifestation du 17 octobre 1961, c’est refuser la violence d’État utilisée pour réprimer les manifestations, c’est refuser la banalisation des violences policières, dont est notamment victime la jeunesse des populations issues de l’immigration. Il est essentiel de maintenir vivante la mémoire, lutter contre la réhabilitation du colonialisme et de leurs tenants. Comment accepter que soient installées des plaques honorant la mémoire du général Raoul Salan, comme à Roquecourbe dans le Tarn, alors qu’il est un des généraux du putsch d’Alger et dirigeant de l’OAS, ou comme à Foix en Ariège, honorant la mémoire du général Marcel Bigeard, lui qui qualifia la torture en Algérie de « mal nécessaire ». Qu’attendent les pouvoirs publics pour réagir ? Pour construire un futur solidaire Depuis le 22 février 2019, le peuple algérien se mobilise et manifeste pour une nouvelle société plus libre, plus démocratique et plus juste. Au lieu de prendre en compte les revendications du peuple algérien, le pouvoir algérien procède à de nombreuses arrestations arbitraires de militants politiques. Nous appelons à être solidaires du peuple algérien dans son combat démocratique

A l’occasion du 60ème anniversaire de la répression du 17 octobre 1961, manifestons pour :

– exiger de l’État français qu’il reconnaisse officiellement sa responsabilité dans les massacres liés à la colonisation ;

– exiger la reconnaissance des massacres du 17 octobre comme crime d’État ; réclamer l’ouverture des archives de la Guerre d’Algérie et de la colonisation aux chercheurs français et étrangers, sans restrictions, ni exclusives ;

– refuser les discours xénophobes, racistes, colonialistes »

Intervention de Mariano Bona au nom du collectif du 17 octobre 1961

« Bonjour, Je vous remercie pour votre présence nombreuse en ce moment très particulier qui marque le 60eme anniversaire du massacre commis le 17 octobre 1961 à Paris. Je tiens à remercier les nombreux élu.es ici présents. Depuis plus de trente ans, le souvenir du 17 octobre 1961 est honoré chaque année à Grenoble par des rassemblements. Il y eut un premier rassemblement dès le 18 octobre 1961, où notre ami Jo Briant participait, avec déjà des jets de fleurs dans l’Isère pour rendre hommage aux victimes. Depuis 2016, nous tenons cet hommage à côté de la plaque commémorative posée par la ville de Grenoble, qu’il faut chaleureusement remercier car c’est un geste d’engagement et de solidarité que trop peu de villes ont fait. Cette question des plaques n’est pas anecdotique. Il est important que les murs des rues et les murs des places portent d’autres traces que celles des massacreurs de la Commune de Paris ou des Généraux qui « s’illustrèrent » de façon sanglante lors de la colonisation. Lorsqu’on évoque la tragédie du 17 octobre 1961, on se heurte bien souvent à l’incrédulité : « comment est-ce possible ? Un tel massacre en plein Paris sous la République ? Nous le saurions quand même … ». Il faut dire et redire les faits. En octobre 1961, le préfet de police de Paris Maurice Papon, condamné en 1998 à dix ans de réclusion pour son implication dans la déportation des juifs de la région bordelaise entre 1942 et 1944, décide du couvre-feu pour les « Français musulmans d’Algérie », terme utilisé à l’époque pour désigner les Algériens travaillant en métropole. Il leur est interdit de circuler dans les rues de Paris et de la banlieue entre 20h30 et 5h30 du matin. Cela se passe dans le contexte de l’état d’urgence qui permet aux préfets « d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ». Il est important de rappeler à propos de l’État d’Urgence, au vu de son utilisation régulière ces dernières années, qu’il s’agit d’ une loi coloniale votée en 1955 comme outil de répression. Déclaré sur le sol de la métropole lors de la tentative de putsch en avril 1961, l’état d’urgence resta en vigueur jusqu’en mai 1963 – un an après les accords de cessez-le-feu d’Evian du 19 mars 1962 et la déclaration de l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 1962. Le soir du 17 octobre 1961, des dizaines de milliers d’Algériennes et d’Algériens, de toutes générations, jeunes et moins jeunes, ont manifesté pacifiquement à Paris pour le droit à l’indépendance de l’Algérie et pour leur droit à l’égalité et à la dignité, contre un couvre-feu raciste qui leur était imposé. Les manifestantes et les manifestants étaient essentiellement des travailleurs de la région parisienne, venus endimanchés avec leurs familles, issus des quartiers populaires et des bidonvilles, notamment celui de Nanterre. Les consignes de la fédération de France du FLN étaient très claires : pas d’armes, même pas un canif. Pour exprimer le refus du couvre-feu, les Algériennes et les Algériens défilèrent sur les boulevards à 20h30, au moment même de la journée où il leur était interdit de quitter leurs domiciles. Le ministre de l’Intérieur, Roger Frey, et son préfet de Police Maurice Papon soutiendront qu’il s’agissait là d’un « acte de guerre « . Drôle de guerre que celle menée par une manifestation pacifique ! 17 octobre 1961 – 17 octobre 2021 1/4 La répression qui s’est abattue sur les manifestants fut d’une grande violence : 11.000 arrestations, 300 victimes, frappées à mort, jetées à la Seine, tuées par balles, massacrés dans l’enceinte même de la préfecture ou du Palais des sports . On a inventé cette expression terrible : « noyés par balles ». On pouvait lire le lendemain dans France Soir : « Ray Charles pourra chanter ce soir. Après le passage du service de désinfection, le Palais des sports a retrouvé sont aspect habituel « . Maurice Papon a une responsabilité écrasante dans ce massacre, lui qui quelques jours auparavant avait dit aux policiers parisiens : « Vous serez couverts, je vous en donne ma parole. ». Le massacre n’empêcha pas Maurice Papon de devenir député gaulliste et ministre. Mais il n’est pas le seul à porter la responsabilité de ce massacre. Qui peut croire qu’il ait agi sans l’accord du Ministre de l’intérieur, Roger Frey, et du premier ministre, Michel Debré, opposé aux discussions en cours en vue de l’indépendance de l’Algérie ? Quand au Général de Gaulle, alors Président de la République, il connaissait forcément le passé vichyssois de Maurice Papon lorsqu’il le nomma préfet. C’est lui qui déclara en 1967 lors de la passation de pouvoir au nouveau préfet Maurice Grimaud, « Vous avez là un poste très important et exposé. Il y faut beaucoup de sang-froid et d’autorité. Vous succédez à un homme [c’est à dire Maurice Papon] qui l’a occupé de façon considérable. » . Lorsque Maurice Papon fut pressenti pour devenir trésorier de l’UDR, le général de Gaulle consulté dira à cette occasion « Papon, c’est tout à fait convenable ». Les rapports officiels ne font état que de deux morts. Le livre « Ratonnades à Paris » de Pierre et Paulette Péju, publié chez Maspéro quelques semaines après le massacre, fut saisi chez l’imprimeur par la police judiciaire. Le film de Jacques Panijel « Octobre 1961 » fut saisi dès sa première projection. Les diverses lois d’amnistie achevèrent d’installer le silence sur ce massacre. Tous les acteurs étatiques se savaient totalement couverts, voire encouragés à réprimer avec violence, du policier de base jusqu’au préfet. Avec le 17 octobre 1961, nous avons affaire à un crime d’État. Il est plus que temps que le Président de la République le reconnaisse publiquement. Face à la volonté d’occultation de ce massacre, c’est l’action de citoyens, historiens, écrivains, associations, grâce au foisonnement d’initiatives militantes, qui permit que l’essentiel de la vérité sur ce massacre soit aujourd’hui connu. En ce 60eme anniversaire du 17 octobre 1961, il est nécessaire de rappeler le rôle très important de Jean-Luc Einaudi, sa bataille pendant 30 ans pour faire connaître et reconnaître le crime d’État. Éducateur pour la jeunesse, attentif aux laissés pour compte et aux oubliés, ce citoyen, se fit historien pour mettre au grand jour ce que fut le 17 octobre 1961. Ne pouvant pas accéder aux archives,.Jean-Luc Einaudi recueilli les témoignages des témoins, des survivants, des familles. En évoquant sa figure, Pierre Vidal Naquet déclara « on ne naît pas historien, on le devient ». A sa mort le 22 mars 2014, Mohamed Harbi, figure considérable de l’Histoire de l’Algérie, qualifia Jean-Luc Einaudi de « héros moral ». Jean-Luc Einaudi ne fut pas le seul ni le premier à vouloir faire sortir de l’oubli cette « journée portée disparue ». Mais son son combat est emblématique de l’action de toutes ces personnes qui agissent au quotidien pour dire l’Histoire, pour rendre justice. A sa mesure, votre présence ici, année après année, est partie intégrante de ce combat. C’est un combat qu’il faut encore mener à l’heure où la République s’obstine à refuser de regarder en face l’héritage de la colonisation. 17 octobre 1961 – 17 octobre 2021 2/4 C’est un combat qu’il faut encore mener pour que le crime d’État que constitue la répression du 17 octobre 1961 soit officiellement reconnu. Un combat qu’il faut encore mener au moment où les tenants de l’Algérie française, du racisme, de la xénophobie tiennent au grand jour leurs discours fétides. Comment ne pas voir le danger alors que des militaires de haut rang peuvent publier une tribune menaçant la République le 21 avril 2021, jour anniversaire de la tentative de Putsch à Alger ? Comment accepter que , sans être contestées, des Mairies puissent honorer les figures du général Salan, putschiste d’avril 1961 et chef de l’OAS, ou le général Bigeard qui qualifia la torture de « mal nécessaire » ? Comment accepter qu’un Eric Zermmour puisse dire sans encombre déclarer publiquement qu’il se situe “aujourd’hui du côté du général Bugeaud » ? Le même Bugeaud, grand massacreur, qui à la tête d’une armée de 100 000 hommes a massacré, pratiqué les enfumades, mis en œuvre la politique de la terre brûlée pour affamer les populations. Le 17 octobre 1961 ce fut aussi la répression d’une lutte menée par les immigrés, pour leur dignité. Cette lutte est loin d’être finie, surtout au moment ou les discours xénophobes et islamophobes se répandent, impulsés depuis le sommet de l’État. Ce dont nous avons besoin c’est de vérité et de justice, pas de répression. Il faut refuser la banalisation des violences policières, dont sont notamment victimes les jeunes des populations issues de l’immigration. La violence utilisée contre les mouvements sociaux, contre les jeunes lycéens et étudiants, provoquant des blessés graves et même des morts doit nous interpeller. Le 17 octobre 1961 nous alerte sur ce qui peut se produire lorsque l’État est prêt à utiliser tous les moyens au nom de la raison d’État. Nous manifesterons tout à l’heure pour : exiger de l’État français qu’il reconnaisse officiellement sa responsabilité dans les massacres liés à la colonisation ; exiger la reconnaissance des massacres du 17 octobre comme crime d’Etat ; réclamer l’ouverture des archives de la Guerre d’Algérie et de la colonisation aux chercheurs français et étrangers, sans restrictions, ni exclusives ; refuser les discours xénophobes, racistes, colonialistes. Ces revendications sont portées depuis des années, et nous espérions que le 60ème anniversaire verrait une réponse correcte apportée à certaines d’entre elles. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Les archives sont toujours fermées, la responsabilité de l’État n’est toujours pas reconnue, les discours xénophobes, racistes et colonialistes sont tolérés. Alors que le Pouvoir s’obstine à ne pas regarder en face toute son Histoire, il se lance dans une polémique inutile et blessante vis à vis de l’Algérie. Ce n’est pas à la hauteur du moment. 2022, c’est le 60ème anniversaire de la fin du système colonial en Algérie, d’une guerre cruelle, 60ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie. C’est une date qu’il ne faut pas prendre avec frilosité. Bien au contraire. Nous appelons à prendre des initiatives pour rendre compte de ce qui fut une bonne nouvelles pour les peuples algérien et français, pour tous les peuples. 17 octobre 1961 – 17 octobre 2021 3/4 Les associations du collectif « 17 octobre 1961 » prendront toute leur part dans l’organisation d’initiatives allant dans ce sens. Notre objectif est de faire que les questions liées à la colonisation et à la guerre d’Algérie soient largement portée dans l’agglomération. Nous appelons les pouvoirs publics et les collectivités locales à prendre toute leur part dans cette commémoration, pour combattre des démons toujours présents, mais aussi pour mettre en partage une histoire commune entre la France et l’Algérie, construire des liens de solidarité entre les deux rives de la Méditerranée. Cet hommage ne serait pas complet sans exprimer notre solidarité avec le peuple algérien. Depuis le 22 février 2019, sur l’ensemble du territoire algérien, le peuple s’est levé en masse et pacifiquement, pour obtenir des changements politiques et sociaux. C’est le Hirak. Jeunes, femmes, étudiants.… progressistes et démocrates, manifestent pour une nouvelle société plus libre, plus démocratique et plus juste, débarrassée de la corruption. Nous devons être solidaires de ce combat, le faire connaître largement. La jeunesse algérienne n’est pas oublieuse de son Histoire : elle s’en est emparée et elle inscrit son combat actuel dans la continuité du combat pour la libération de l’Algérie. Des dizaines d’Algériennes et d’Algériens sont actuellement en prison pour délit d’opinion ou avoir voulu informer. Des partis politiques sont menacés d’interdiction, des journalistes sont emprisonnés. Nous venons d’apprendre avec stupeur la dissolution du RAJ, Rassemblement Actions Jeunesse, né en 1992 en pleine décennie noire, contribuant depuis 28 ans aux combats pour les droits et la démocratie. Nous demandons la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, et le respect des droits des organisations démocratiques algériennes. Les questions soulevées par ce mouvement ne se résoudront pas par la répression, mais par la pleine prise en compte des demandes du peuple algérien. Bien sûr, c’est au peuple algérien et à lui seul de déterminer le chemin qu’il souhaite suivre. Mais cela ne doit pas nous empêcher d’agir pour amplifier la solidarité avec le peuple algérien dans son combat démocratique. Merci de votre attention. »

Extrait de l’intervention de Eric Piolle maire de Grenoble

« 60 ans après la réponse institutionnelle de l’état n’est pas à la hauteur

oui la France doit reconnaître les massacres du 17 octobre 1961 comme crime d’état .

oui la France doit reconnaître pleinement sa responsabilité dans les massacres de la colonisation.

oui les archives de la guerre d’Algérie et de la colonisation doivent être ouvertes sans restriction.

A ceux qui, au plus haut sommet de l’été voudraient nous faire croire que le silence effacerait les crimes et laveraient les mains des bourreaux, à ceux qui voudraient nous faire croire que les victimes dérangent à demander le droit de parler, à demander la justice, à cela je veux dire non.

Ce n’est pas aux victimes de se taire, c’est aux responsables de sortir enfin du silence et c’est à la justice de les y contraindre s’ils refusent de rendre des comptes »

Mariano Bona.

Eric Piolle.

Merci pour ce compte-rendu. Grâce au travail militant, le 17 octobre est sorti de l’oubli.