Covid-19 : les leçons d’un confinement

Par Luc Renaud

/

La protection des salariés contre le risque de contamination a été le cœur de l’activité de la CGT ST Micro, à Crolles. Avec des résultats concrets. Une intervention qui se poursuit dans le contexte d’une reprise de l’activité dont la rapidité inquiète. Entretien avec David Majewki, délégué syndical CGT du site. Un dossier Covid exceptionnel avec des reportages sur la vie au travail, le télétravail, le bol d'air des marchés, l'école, les hôpitaux, l'organisation des secours, l'alimentation, la presse...

« La direction anticipe le déconfinement. » Constat de David Majewski, délégué syndical CGT à l’usine crolloise de ST Microelectronics. Nous étions pourtant le 24 avril, à près de trois semaines de la date officielle d’un début de reprise, le 11 mai. Mais c’est dès le début de l’épidémie que deux logiques se sont affrontées : la satisfaction des clients et des actionnaires ou la prééminence de la santé des salariés.

Au point que, dès le 18 mars, la CGT, avec le concours de l’inspection du travail, avait lancé une procédure de constat de « danger grave et imminent » pour les salariés. « Au début, se souvient David Majewski, nous n’avions que des marques au sol et un accès à du gel hydroalcoolique ». Un accord d’entreprise, aussi, qui prévoyait la diminution des effectifs présents sur le site « jusqu’à 50 % », objectif qui n’a jamais été réellement atteint dans les zones de production. Sept cents personnes étaient présentes sur le site par tranche de 24 heures, un minimum de trois cents en même temps. Une prime de présentéisme était proposée aux salariés, trois cents euros. Le recours aux intérimaires était multiplié pour maintenir le niveau de la production. Laquelle n’avait guère baissé de plus de 20 à 30 %, selon le degré d’automatisation des processus. Mi-mars, La CGT demandait donc la mise en veille de la production.

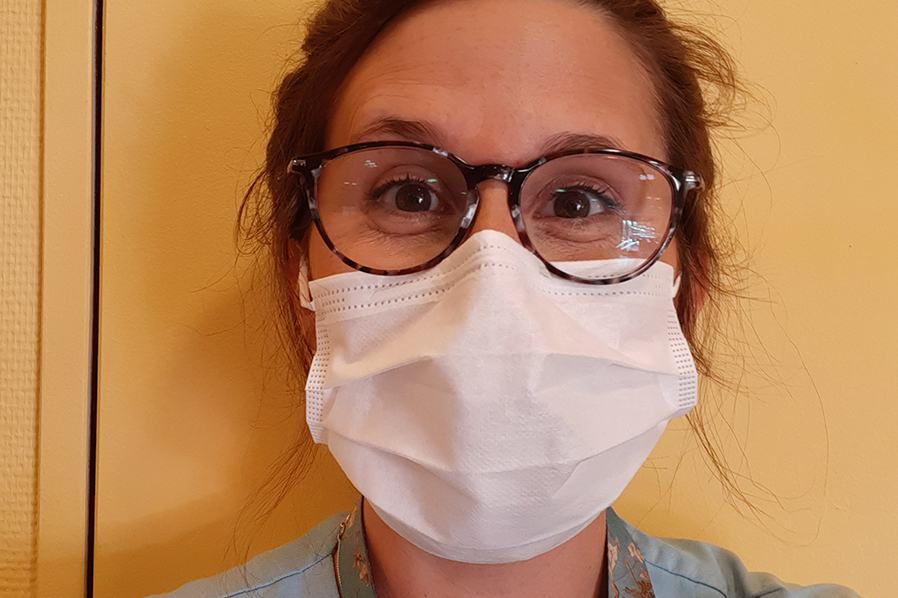

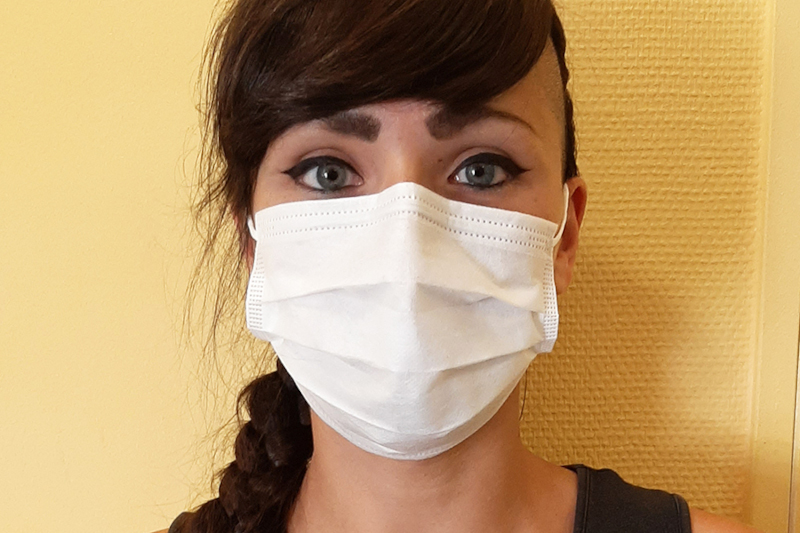

Cette procédure de danger grave et imminent a pourtant fait bouger les choses. « Depuis, trente-une mesures barrière ont été prises, en plus de ce qui existait déjà », souligne David Majewski. Caméra thermique à l’entrée, adaptation des croisements entre équipes montantes et descendantes, installation de distributeurs de gel, renforcement de l’équipement en masques, évolution de la gestion des plateaux à la cantine… « Ce que nous avons fait a été utile. »

Reste pourtant un motif d’inquiétude, celui de la rapidité de la reprise de l’activité. « Aujourd’hui (le 24 avril, ndlr), même si c’est difficile d’être précis, nous atteignons les mille personnes présentes par tranche de 24 heures sans compter les salariés extérieurs à ST Micro travaillent sur le site », note David Majewski. Les travaux de développement de l’outil de production, un temps suspendus, ont repris leur cours. Des salariés en télétravail sont revenus.

Alors la CGT poursuit son travail de protection des salariés. Pour les intérimaires, par exemple. « La règle, pour les salariés de ST, c’est une journée de ‘‘mise à l’écart’’ par semaine ; pour les intérimaires, c’est une tous les quinze jours : nous demandons qu’ils bénéficient de la même règle que nous. » Le syndicat CGT de Manpower a d’ailleurs à son tour suscité une procédure de danger grave et imminent pour les intérimaires. Mi-avril, l’une d’entre eux était testée positive au virus.

De nouveaux contacts, un atout de plus pour l’activité syndicale

Sur le site crollois, l’instruction du danger grave et imminent suit son cours. L’inspection du travail s’est rendue sur place le mardi 21 avril, des entretiens ont eu lieu avec la direction. « La situation évolue plus vite que la procédure, note David Majewski, mais tout ce que nous avons acquis est utile pour aujourd’hui et le sera évidemment demain si la hâte avec laquelle s’organise le déconfinement devait contribuer à une deuxième vague pandémique – notre action syndicale, c’est aussi pour tenter d’éviter d’en arriver là. »

Action syndicale, c’est aussi ce qui aura marqué ces jours inédits. « Bien sûr, nous ne pouvions pas nous rendre dans les ateliers et les bureaux comme nous le faisons d’habitude », explique David Majewski. Reste une réalité, celle de l’efficacité syndicale : les salariés ont pu constater dans leur vie au travail les fruits de l’activité de la CGT. « Le développement des mesures barrière, c’est un vrai résultat. » Ces deux mois ont aussi permis de développer de nouvelles formes de lien avec les salariés. « Nous avons multiplié les canaux d’information, avec les syndiqués comme c’est l’habitude, mais aussi avec des salariés qui voulaient être informés par le syndicat et nous avons pu le faire par voie électronique, un outil supplémentaire que nous pourrons utiliser à l’avenir. » Le site internet de la CGT Crolles a également joué un rôle important, « sa fréquentation a été multipliée par trois ». Certes, « nous ne sommes pas au niveau de ce qu’a pu faire la direction avec ses envois de courriels quasi quotidiens, mais une information syndicale a pu réellement exister ».

Et puis il reste le cœur de l’action au quotidien : « le syndicat intervient sur toutes les situations dangereuses, nous faisons évoluer les choses ; c’est ce qui est essentiel ».

Qui va payer la crise sanitaire ?

Quelle place pour la vie humaine quand il faut sauver l’économie ? Sur le terrain du travail, deux logiques s’affrontent. Protéger les salariés ou les bénéfices, il faut choisir.

Le 16 mars, le premier discours de Macron semblait clair : restez chez vous, télétravaillez si vous le pouvez, et ne vous rendez pas sur votre lieu de travail. Si clair que beaucoup d’entreprises ont pris l’initiative de fermer. Mais dès qu’il apparaît que le confinement va durer et que l’État ne paiera pas tout, les boîtes rouvrent les unes après les autres : il faut faire entrer du chiffre d’affaires.

Très rapidement, la CGT est sollicitée sur tout le territoire. « Je dois retourner bosser, on est à quatre dans un camion sans savoir si l’un de nous est porteur du virus. » « Mon entreprise ne met pas grand chose en place : ni gants, ni masques. Ils nous demandent juste de travailler à un mètre les uns des autres. » Les appels se succèdent, et la CGT élabore un plan de bataille : les syndicats déposent des droits d’alerte pour danger grave et imminents (DGI), encouragent les salariés à exercer leur droit de retrait et demandent au gouvernement de dresser une liste des entreprises stratégiques, pour faire fermer les autres. « A ST Micro, ça fait trois semaines que la procédure est en cours d’instruction : combien de nouvelles contaminations pendant ce temps ? » s’interroge Elisa Balestrieri, secrétaire de l’UD-CGT. Et des batailles sont gagnées : « chez Becton Dikinson, le DGI a obligé la direction à mettre en place des mesures d’hygiène renforcées. A Saint-Egrève, la rouverture de Noz, elle, n’aura tenu que deux jours face à la pression des salariés accompagnés de la CGT commerce. »

Des fermetures, des protections supplémentaires

Si la crise sanitaire a un coût, il ne doit pas être supporté par les salariés : des employeurs n’ont payé que la partie prise en charge par la sécu en cas d’arrêt pour garde d’enfant, obligeant les parents à vivre avec 50 % de leur salaire. Et depuis que le gouvernement a autorisé les employeurs à fixer unilatéralement les dates de congé, avec une prime potentielle pour ceux qui vont bosser, le message est encore plus clair : les entreprises n’ont pas les moyens, les salariés doivent payer. « Ça, c’est ce qu’affirment le Medef et le gouvernement, mais la réalité est tout autre : le CAC 40 distribue des milliards de dividendes et les assurances réalisent des profits monstrueux avec la diminution des accidents de la route : c’est là qu’il faut prendre l’argent pour investir massivement dans l’hôpital, les services publics et garantir à chacun un revenu sans risquer de se tuer, littéralement, au travail » martèle Elisa.

Louis Zaranski

Sanction pour refus de transport de virus

Eric (le prénom a été modifié) est transporteur. Le 14 mars, alors que la crise explose en Italie, son employeur lui demande d’aller y faire une livraison. Il refuse, pour ne pas prendre de risque et éviter de ramener le virus à son retour. Deux semaines plus tard, en plein confinement, il est convoqué à un entretien préalable au licenciement. Alertée par le salarié qui voit déjà sa vie s’effondrer, la CGT accompagne ce salarié en vue de porter l’affaire devant les prud’hommes, dont l’activité juridictionnelle est à l’arrêt.

Des droits à défendre

Le confinement, occasion de briser les syndicats ? C’est en tout cas ce que faisait la direction de la Sécurité sociale jusqu’à fin avril : depuis le 16 mars, elle interdisait aux délégués syndicaux d’accéder aux sites, les empêchant du même coup d’envoyer des mails aux salariés. « C’est aussi pour ça que la CGT a créé un numéro vert pour accompagner les salariés dans la défense de leur droit : diffusez partout le 0 805 384 899 ! »

Le télétravail ne peut pas tout

Le télétravail existait déjà, à petite dose dans certaines professions. Qu’en est-il lorsque que le passage obligé par le filtre de l’écran se généralise ?

Personne n’était prêt. Évidemment. Il a fallu commencer par traquer les ordi portables disponibles, les équiper pour le télétravail. A la Métro, par exemple. Isabelle Krzywkowski, enseignante chercheuse en lettres, confirme cette impréparation : « Les outils mis en œuvre sont inadaptés, notamment pour l’enseignement. » D’où une « perte de temps », relevée par Stéphanie Prasse, cadre au Centre technique du papier (CTP).

Organiser le travail à domicile avec cette ampleur, ce fut aussi une découverte. Frédéric Noël, enseignant-chercheur à l’Institut national polytechnique (INP), syndicaliste, relève qu’un « un accord pour un à deux jours par semaine existait ; nous sommes aujourd’hui dans le flou réglementaire ». Et Isabelle Krzywkowski note qu’il n’y a « aucun cadre défini (horaires, pauses…) ». Avec, dans le contexte spécifique du confinement, une difficulté supplémentaire : « pour les collègues qui ont charge d’enfants, il est difficile de dégager 8 heures en continu. Le travail fragmenté, c’est rude. Aucune réflexion n’a été menée sur l’allègement des tâches. »

Ceux qui peuvent travailler à la maison et les autres

Autre constat de Christophe Neyret, cadre au CTP : « C’est un élément de rupture sociale, rapidement la différence s’est marquée entre techniciens et ingénieurs. » Ceux qui peuvent travailler à la maison et les autres. A l’INP, les techniciens ont été autorisés à rester chez eux. C’est loin d’être partout le cas.

Les conditions de télétravail, un autre aspect. Isabelle Krzywkowski commente : « Nous vivons depuis longtemps avec des horaires excessifs, à dix heures par jour ; ce qui change, c’est que c’est dix heures d’écran ». La commission hygiène et sécurité du CSE de l’INP a noté « une augmentation du stress ».

Mais la période est propice à la réflexion. Marianne Prévost, bibliothécaire à l’université, l’indique : « Beaucoup de nos activités sont arrêtées, ça laisse du temps : on mesure les priorités, le rôle de chaque salarié ». Perspective d’une revalorisation du travail de chacun, d’une organisation utilisant à la fois les possibilités d’un travail à distance mieux défini et la réhabilitation du collectif de travail ?

Edouard Schoene

Le travail, c’est collectif

« Les visioconférences réduisent les échanges, accroissent les tensions. » Un constat : on se comprend mieux quand on est physiquement présent. L’expérience du confinement à domicile met en lumière l’importance du collectif de travail et la vigilance nécessaire sur le droit du travail. « La créativité, c’est le fruit de collectifs de travail, elle est affaiblie par l’absence de rencontres. »

Tirer bénéfice de l’expérience, aussi

Si la rencontre physique est indispensable à l’efficacité du collectif de travail, l’expérience du télétravail ouvre aussi des perspectives. « On pollue moins en se déplaçant moins et je gagne 1 h 30 de transport quotidien. Les visioconférences pourraient être utilisées pour réduire des déplacements coûteux et chronophages. » « Dans certains cas, le télétravail permet de se concentrer sur une tâche. » Une condition : « le télétravail, les visioconférences, ce ne sont que des outils supplémentaires, pas alternatifs. »

Les marchés, le bol d’air du confinement

« Quand on a appris que les marchés devaient fermer, ça a été le choc : comment vont survivre les petits producteurs ? Comment les gens vont-ils pouvoir continuer à bien manger à un prix abordable ? »

C’est par ces mots que réagit Marie Menut, adjointe en charge du développement économique, des locaux d’activité, de l’économie sociale et solidaire à Fontaine.

La ville de Fontaine s’est donc mobilisée pour sauver ses marchés et a saisi la brèche ouverte par la préfecture, quand celle-ci a annoncé que des dérogations seraient possibles. Sur les sept demi-journées de marché que compte la ville, la demande porte sur la réouverture de quatre : « pour nous, il fallait en demander le maximum pour en obtenir au moins une ou deux », confie Marie. A sa surprise, la préfecture valide toutes les demandes : le marché Marcel Cachin s’installe les mardi, samedi et dimanche matin, et le marché de producteurs reprend sa place le mercredi après-midi dès la semaine du 23 mars.

Tout Fontaine est là

Le marché n’a pas qu’un rôle économique : il a également un rôle social. C’est pour beaucoup la seule sortie de la semaine, l’occasion de parler à quelqu’un d’autre que son conjoint ou ses enfants au téléphone. A 1m50 de distance, les conversations n’en finissent plus, preuve que ce bol d’air est nécessaire.

Les marchés ont un succès dingue, avec une clientèle extrêmement variée : tout Fontaine est là, et même des riverains qui n’avaient pas l’habitude de faire leurs courses au marché. « Le grand air est moins anxiogène qu’une grande surface », souligne Marie.

Quand les commerçants non sédentaires pourront-ils revenir ? « L’État doit fixer les règles : c’est la seule possibilité pour que tout le monde soit traité sur un pied d’égalité. »

Louis Zaranski

Le lait n’attend pas

Marion Calvat est fromagère et vend sa production sur les marchés de La Mure, Pierre-Châtel et Vizille. Quand elle a appris leur fermeture, ça a été la panique. Et l’incompréhension, aussi : les grandes surfaces restaient ouvertes. « La traite, c’est tous les jours ; la cave n’est pas extensible et si les fromages ne sont pas écoulés, nous ne pouvons plus en fabriquer et le lait doit être jeté », explique Marion. C’est donc avec soulagement qu’elle apprend que les marchés de Pierre-Châtel et Vizille sont maintenus. « La Mure n’a même pas pris le temps de nous passer un coup de fil : c’est en regardant sur internet qu’on a su qu’ils n’avaient pas fait la demande de dérogation. » Marion souligne l’investissement des villes : « Les marchés de Pierre Châtel et Vizille ont été dédoublés, et les agents assurent la sécurité ». Et les gens sont contents : ils retrouvent leurs bons produits et ont besoin de discuter.

Les marchés du monde d’après

Beaucoup d’habitués n’étaient pas là, dans les marchés du confinement. Mais Marion, fromagère matheysine, note qu’ils ont accueilli une nouvelle clientèle : « La libération du temps a donné envie de s’intéresser à ce qui se faisait à côté de chez soi. Ça ouvre les yeux, ça montre qu’on peut manger local à des prix abordables ». Marion l’espère : « L’habitude va être gardée, car cette nouvelle clientèle a eu le temps de découvrir de bons producteurs ».

Agents, producteurs, clientèle, la solidarité

A Fontaine, après une mise en place un peu chaotique, tout s’est rapidement rodé : les services techniques installent les barrières et font respecter les normes sanitaires. « C’est un investissement humain lourd pour les agents, compliqué pour les gens, mais ensemble nous avons démontré que tout le monde est suffisamment responsable pour que ça se passe bien. » Marie Menut insiste sur l’engagement des agents de la ville et sur la solidarité des producteurs : « Ils organisent eux-même le roulement, pour que tous les habitués aient la possibilité de vendre. Certains vendent les produits de ceux qui ne peuvent pas venir, le maraîcher bio a embauché trois personnes de plus pour limiter le temps d’attente : nous vivons un moment de solidarité aussi exceptionnel que la crise. »

La continuité pédagogique discontinue

Dès l’annonce du confinement et de la fermeture des établissements scolaires, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, l’avait dit fièrement : l’école continuera. Grâce au numérique et au savoir-faire des enseignants, tout ou presque, devait continuer comme si de rien n’était. La réalité a été tout autre.

Quelques heures à peine avant l’allocution d’Emmanuel Macron du 16 mars, Jean-Michel Blanquer avait assuré qu’une fermeture totale n’était pas à l’ordre du jour. Il annonça immédiatement après, fièrement, que tout était prêt pour que l’école continue à la maison, la fameuse « continuité pédagogique ».

Concrètement, dans les familles, c’est au mieux se partager les ordinateurs et la connexion entre les deux ou trois enfants, un ou deux parents en télétravail, tout en gérant le quotidien. Cela signifie clairement des amplitudes de travail démesurées. Beaucoup de ces enfants y ont fait preuve d’une autonomie remarquable. Beaucoup de parents se sont aussi rendu compte qu’enseigner était un vrai métier !

Mais ça, c’est quand tout va bien. Pour d’autres familles, c’est l’absence totale d’équipement, l’absence de maîtrise des outils, des parents n’étant pas forcément en mesure de comprendre ce qui est demandé, ayant parfois d’autres priorités : tout simplement manger. En l’absence de restauration scolaire, les distributions alimentaires des associations humanitaires explosent !

Pour ceux-là, les équipes enseignantes ont déployé des trésors d’imagination. En lien avec les communes, ils ont permis à chacun de recevoir si besoin en était, les activités en format papier. De véritables « drive éducatifs » on été parfois créés dans les écoles. On a même fourni des kits de « premier équipement » : stylos, crayons, ciseaux, règle… À Fontaine, on peut affirmer qu’aucun enfant scolarisé n’est resté sans contact du tout avec son école, au moins une fois par téléphone. Dans leur immense majorité, les enseignants ont travaillé beaucoup plus, pas toujours aidés par l’institution.

Mais ce travail remarquable, ce n’est pas « l’école qui continue ». Tout le monde le dit, il aurait fallu se l’avouer dès le début. Cela pourrait être aussi une formidable occasion de repenser le sens des apprentissages.

Car faire école, c’est aussi s’appuyer sur d’autres acteurs : Atsem, éducateurs territoriaux, CPE, assistants d’éducation, psychologues, enseignants spécialisés, personnels de santé scolaire… autant de professionnels maltraités par ce gouvernement. L’expérience douloureuse de l’absence d’école nous l’aura rappelé à tous.

Laurent Jadeau

Fontaine se mobilise pour les enfants en difficulté

Toujours en première ligne sur les questions d’aide aux plus fragiles, Fontaine à très vite réagi face au risque de creuser encore les inégalités. Un premier travail, à travers le dispositif de réussite éducative, les centres sociaux, le service égalité, fut d’identifier, en lien avec les enseignants, les enfants les plus éloignés de l’école. Fournir des « kits » de matériel éducatif de base, mobiliser la médiathèque, mettre en place des solutions pour palier l’absence de restauration scolaire… l’équipe municipale, avec l’engagement remarquable des agents, a déployé tout son savoir-faire pour garder le lien avec tous les enfants.

Empêcher à tout prix l’entrée du virus

Les hôpitaux et les Ehpad sont sous le feux des projecteurs. D’autres structures ont dû s’adapter aux contraintes de la lutte contre l’épidémie.

« La priorité a été de réduire au maximum tout contact extérieur, dont les visites des familles et les intervenants, si bien qu’il a fallu répartir autrement le travail et mettre en œuvre des contacts par téléphone et en visio entre les résidents et leurs familles. » Christelle, chef de service, Johanna, aide-soignante, et Pénélope, éducatrice spécialisée, travaillent à la maison d’accueil spécialisée (MAS) le Champ rond, à Saint-Ismier, dans la vallée du Grésivaudan. Un lieu de vie pour une quarantaine de personnes adultes polyhandicapés, réparties en quatre unités, accompagnées par une équipe de professionnels, soignants, infirmiers, médecin, psychologue, éducateurs spécialisés, administratifs, techniciens.

Se partager le travail pour assurer l’indispensable

La sécurité a été la priorité et les mesures de protection bien mises en œuvre. Mais, ajoute Johanna, « nous vivons un alourdissement du travail, provoqué par l’absence d’une partie des personnels (malades ou à risques) et la nécessité de privilégier le volet protection et soins aux résidents ». Ainsi, précise Pénélope, « toutes les activités éducatives internes ou externes ayant été suspendues, mon travail qui se partageait entre soins et accompagnement éducatif est désormais consacré aux soins ». « Certaines tâches techniques (lingerie, entretien) ont dû faire l’objet d’un partage entre personnels volontaires », indique aussi Christelle.

Mi-avril, toutes trois avaient cependant bien conscience que ces conditions pourraient se dégrader brutalement si jamais l’épidémie venait à toucher les résidents de la MAS, d’où l’obsession de la sécurité sanitaire. Une disponibilité pour les résidents et leur famille de tests et de masques aiderait à améliorer les choses.

Claudine Kahane

Johanna Renaud Bataillard, aide soignante

« Comment les résidents ressentent-ils cette situation ? Pas facile à dire ; à de très rares exceptions, ils ne peuvent pas parler. Il est probable qu’ils ont perçu l’arrêt des activités éducatives et la restriction des déplacements – même s’ils peuvent encore se retrouver en très petits groupes – ; la distanciation des contacts avec les familles, aussi. Mais à ce stade du moins, nous n’avons pas noté de signe spécifique de souffrance ou de malaise. »

Pénélope Lachello, éducatrice spécialisée

« Paradoxalement, la dégradation de nos conditions de travail, avec la priorité, pour ne pas dire l’exclusivité mise sur les soins de première nécessité et l’arrêt des activités éducatives, ainsi que la suspension de réunions d’équipes, a généré une ambiance de travail plus solidaire et moins cloisonnée. J’ai l’espoir que cela nous permettra, dans l’après, de continuer à réfléchir sur l’organisation et le partage du travail au sein de la MAS. »

Christelle Wach, chef de service

« Une réunion de crise, rassemblant des représentants de chaque unité et de chaque corps de métier, a été organisée le mardi 17 mars, au premier jour du confinement, avec comme objectif numéro 1 d’empêcher que les résidents soient atteints par l’épidémie. Tous les personnels se sont fortement impliqués et les dix premiers jours du confinement ont été utilisés à repenser collectivement l’organisation de la MAS, et à ce jour l’ambiance est plutôt sereine. »

Les secours, ce sont aussi des bénévoles

A Vizille, une permanence a été assurée pendant le confinement par les secouristes de la Fédération française de sauvetage et de secourisme, au centre de loisirs des Corniers.

Les bénévoles de la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS) étaient à pied d’œuvre. Un centre dans lequel ils se sont relayés jours et nuits pour faire face à leurs missions habituelles, mais aussi bien sûr celles qui découlent de l’épidémie de coronavirus.

Depuis le 17 mars, date du début du confinement, jusqu’au début du mois d’avril, ils ont réalisé une vingtaine d’interventions, dont une dizaine liée à une suspicion de covid-19. Ils se tenaient prêts à toute éventualité, opérationnels sept jours sur sept et 24 heures sur 24.

Les secouristes se sont organisés en deux équipes, l’une de jour, l’autre de nuit. Chaque équipe est composée de trois secouristes opérationnels et deux logisticiens. Les secouristes opérationnels effectuent les interventions et les logisticiens préparent les équipements, ainsi que le matériel de désinfection et les douches de décontamination.

Deux équipes se sont relayées jour et nuit

Une opération commence par l’appel aux urgences d’une personne en détresse, soit au 18, au 15 (à privilégier pour les appels liés à la santé) soit au 112. Un assistant de régulation médicale lui répond. Dans les cas les moins graves, cela se traduit par un simple conseil médical. Si détresse vitale il y a, il met en place une intervention médicale (Fédération des secouristes ou ambulance privée, pompiers et SMUR).

Lorsque les secouristes de la FFSS interviennent, ils réalisent un bilan secouriste qui est transmis à l’assistant de régulation médicale, et, si cela est nécessaire, la personne est transportée à l’hôpital. Au retour de l’intervention, si une possibilité de présence du virus est détectée, les secouristes passent en zone rouge (douches de décontamination pour les bénévoles, désinfection des vêtements, des matériels et des véhicules) avant de réintégrer la zone verte. Au cours du mois de mars et jusqu’à la mi-avril, une vingtaine de secouristes a été mobilisée sur la trentaine que compte la section FFSS de Vizille.

Les équipes vizilloises interviennent de l’Oisans jusqu’aux limites de l’agglomération grenobloise et peuvent être appelés sur un secteur plus large en cas de besoin, si d’autres secouristes étaient déjà en cours d’intervention.

Leur mobilisation bénévole constitue une complément évidemment important en période de crise sanitaire, même s’ils ne sont pas sous les feux de la rampe.

Grégory Grand

Accompagnés par de nombreux gestes de solidarité

C’est une réalité : le budget de l’association vizilloise des secouristes de la FFSS ne lui permet pas d’assurer que quoi manger aux équipes de permanence 24 h sur 24. Ce sont des Vizillois qui se sont mobilisés pour livrer des repas. Ce dont les secouristes les remercient chaleureusement. Pour mener à bien cette opération, les bénévoles ont également reçu des aides financières du département ainsi que de leur fédération nationale. Plusieurs entreprises vizilloises ont aussi fourni la permanence de secours en combinaisons de protection, gel hydroalcoolique, installé le chauffage des structures montées en extérieur, contribué à l’approvisionnement en nourriture, prêté le chapiteau utilisé pour la zone rouge de décontamination…

Du champ à l’assiette, la voie directe

Concilier l’approvisionnement en produits frais du terroir et le respect des normes sanitaires en période d’épidémie, c’est la préoccupation des maraîchers isérois. Exemple à Murianette, à la Ferme des saisons.

L’épidémie survenant, il a fallu trouver d’autres pratiques de vente directe. Car pendant la crise, les légumes continuent à pousser ! Et les clients à vouloir s’en procurer. D’autant que l’on nous incite à faire travailler les producteurs locaux. Et la solution été inventée : le client ne sort pas de sa voiture et tout contact est évité.

Une affaire qui tourne allègrement. Il n’y a qu’à voir la file des véhicules qui se pressent dorénavant en fin de semaine pour profiter de cette aubaine, bénéficiant d’un bouche à oreilles flatteur.

La découverte de légumes de saison

Une sélection de filets de légumes du moment (riche de découvertes) a été préparée à l’avance. Puis, un « service au volant » (« un drive » pour les anglophiles) a été organisé avec l’aide de toute la famille mobilisée. Les véhicules des acheteurs pénètrent les uns derrière les autres sur le terrain de la ferme en une lente procession les jours d’ouverture. Sans descendre de leur automobile, les acheteurs sont questionnés sur leur choix entre les filets proposés, concrétisé par une note glissée sous l’essuie-glace. Elle sera relevée au bout de la chaîne, là où, gantés et masqués, et avec beaucoup de célérité, les commandes seront placées à l’intérieur du coffre de la voiture, sans contact avec l’occupant, en échange du chèque préalablement rempli.

« C’est un dispositif qui nous semble présenter le maximum de sécurité, même s’il exige beaucoup de travail et d’organisation », se félicite Babette dans un large sourire.

Dans le département, d’autres expériences se sont mises en place avec aussi l’organisation par des associations de livraisons de fruits et légumes à domicile.

Le confinement, c’est aussi l’imagination au pouvoir.

Max Blanchard

De saison, toute l’année

« Nous cultivons une surface de quinze hectares dont deux hectares sont consacrés à notre production maraîchère en agriculture traditionnelle et dans le respect de l’environnement. Les treize autres hectares sont exploités en culture céréalières : maïs, blé et soja. Ainsi nous procédons à une rotation des cultures sur les parcelles chaque année. Cette méthode de travail nous permet d’avoir une meilleure qualité de culture légumière », expliquent Bernard et Babette Perot, propriétaires de l’exploitation. Une production proposée à la vente durant l’année à tous ceux qui apprécient la fraîcheur des produits et qui souhaitent s’approvisionner en légumes de saison. Infos : lafermedessaisons.fr

Sortir le journal, quoi qu’il arrive

La presse a dû réagir en quelques heures. Trois salariés du DL, syndicalistes, ont raconté leur aventure professionnelle. *

Un journal n’est pas une entreprise comme une autre. De par l’attachement de tous les salariés au titre, notamment. Par delà leur opinion sur sa ligne éditoriale.

Au Dauphiné comme dans toute la presse, il a fallu faire front, tous métiers confondus. Nicolas Popelin, rotativiste, syndicaliste CGT, l’explique : « l’objectif de sauver la production du journal papier, nous le partageons tous ». Pendant le confinement, une ligne de rotative a été mise à l’arrêt – le nombre d’éditions est passé de 27 à 9, conséquence de l’arrêt de la vie locale. Deux équipes de rotos travaillent avec des horaires modifiés et des consignes d’hygiène strictes.

« Les préconisations des élus hygiène et sécurité ont été prises en compte par la direction, qui est bien plus à l’écoute des élus qu’en temps normal. Nous en prenons acte et veillerons à l’avenir pour que cela se poursuive », commente Nicolas Popelin qui souligne que l’activité syndicale ne s’est pas interrompue avec le confinement.

De vingt-sept à neuf éditions

Côté rédaction, là aussi, il a fallu s’organiser. Agnès Briançon, journaliste à Annecy, est déléguée syndicale SNJ : « le soir des municipales, le 15 mars, je suis allée en préfecture… le 17, c’était le confinement. Le télétravail a été mis en place en 24 heures. » Ainsi, à l’agence d’Annecy, ils étaient trois sur vingt à travailler dans les locaux.

Ce qui change, c’est d’abord de devoir travailler par téléphone. « On n’a pas le même contact, c’est plus difficile, moins précis. » Et puis aussi l’importance des photographes de presse, qui ne sont plus qu’une poignée. « Leur travail sur le terrain est indispensable. »

Une expérience utile pour le « monde d’après ». Pour l’heure, les contrats de journalistes à durée déterminée n’ont pas été renouvelés.

* La direction du DL n’a pas donné suite à notre demande d’entretien.

Des cas « positifs »

Au 21 avril, une quinzaine de salariés ont été signalés atteints du coronavirus, dont un de manière sévère.

Le coup dur, c’est la publicité

Christophe Giganti, électricien, responsable syndical CGT, le rappelle : « Depuis des mois, notre crainte porte sur le devenir des éditions papier auxquelles nous tenons. » Le Crédit mutuel, qui possède le DL via le groupe de presse Ebra, a maintenu le tirage papier qui, pour le DL représente 90% du chiffre d’affaires. « Le coup dur c’est l’arrêt de la publicité, 40 salariés à Veurey, une centaine dans les territoires. Les annonceurs ont pour la plupart repoussé leurs campagnes. Nous serons vigilants pour que nos directions n’envisagent pas de compenser les pertes par une réduction de la masse salariale. » Car l’effort pour « sortir le journal » a été celui de tous les salariés.

Les pigistes sur le carreau

« Nous avons obtenu du chômage partiel dès le 18 mars et les petits salaires seront maintenus à 100 %. » Mais « c’est difficile pour les journalistes pigistes, privés de revenu ».

Abonnements

Le tirage du Dauphiné libéré a peu varié, 180 à 190 000 en semaine, 260 000 le dimanche. Une satisfaction, la hausse des abonnements. Un point noir, la distribution postale. Par portage, elle s’est poursuivie normalement.