Temps de l’enfant et rythmes scolaires : et si la question était mal posée ?

Par Laurent Jadeau

/

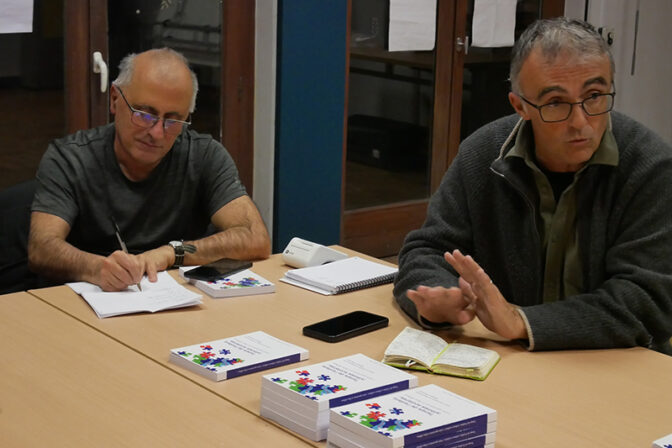

Devant une assemblée de militants, de professionnels de l’Éducation nationale et des collectivités locales, Stéphane Bonnery, invité à Grenoble par la fédération de l’Isère du PCF, a décrypté les enjeux qui se cachent derrière ce serpent de mer des « rythmes scolaires » qui agite régulièrement la société depuis des décennies. Il en a fait un livre, Temps de l’enfant, rythmes scolaires : vraies questions et faux débats (Éditions de la fondation Gabriel Péri, 2025, 246 pages), qui a le mérite de secouer un peu le sujet.

De fait, l’histoire même de ce livre constitue un recentrage du débat. En effet, Stéphane Bonnery travaillait sur un ouvrage consacré aux inégalités scolaires et aux dégâts des renoncements politiques successifs qui ont fini par faire accepter la notion « d’enfants inenseignables ».

Quand il a entendu le président Macron lancer sa convention citoyenne, il a immédiatement compris que cette question de l’école de la réussite pour tous allait encore être l’oubliée des travaux. Si cette convention citoyenne est, selon lui, plutôt bien faite et avec une méthodologie incontestable, les problèmes posés sont justes, mais pris à l’envers.

Une année scolaire entière « volée » aux élèves

Stéphane Bonnery a donc fait un rapide tour d’horizon des évolutions de l’organisation de l’école depuis plus de cinquante ans et de leurs conséquences. Il note que tous les changements, en dehors des débats sur l’organisation de la journée, la semaine ou l’année, n’ont eu de cesse de diminuer globalement le temps que l’école consacre à chaque enfant, pour les confier aux mairies, au privé, aux familles qui le peuvent ou à la rue et aux écrans.

Ainsi, pour ne parler que du premier degré, avant 1969, les élèves avaient 30 heures d’école par semaine. On est ensuite passé à 27 heures (à l’époque avec le samedi matin), puis la réforme Jospin, en 1989, a réduit ce temps à 26 heures avant que l’instauration de la semaine de quatre jours ne porte le total hebdomadaire à 24 heures. C’est l’équivalent, en heures, d’une année scolaire entière qui a été « volée » aux élèves. Et dans le même temps, on a vu les écarts de « performances scolaires » exploser entre les élèves des catégories sociales les plus élevées et ceux des plus défavorisées. C’est tout sauf une coïncidence.

Et tous les discours qui affirment qu’il faut alléger les attentes et les programmes pour des enfants qui ne seraient « pas faits pour l’école » et fatigables ne sont que la défense de l’idéologie des dons. Parler des rythmes propres de l’enfant à respecter participe également de cette vision fataliste dont tout progressiste ne peut se satisfaire.

Pourquoi les enfants des classes favorisées ne sont pas « fatigables », eux ? En effet, bien souvent, en plus de leur journée d’école, il ont de nombreuses activités sportives, culturelles, musicales. Et surtout, ils bénéficient d’un environnement qui intègre les codes culturels de l’école, de sa façon d’interroger et appréhender le monde.

« Plus de maîtres que de classes »

Pour Stéphane Bonnery, la reconquête de ces heures perdues doit être la première question à traiter. On le doit aux enfants qui n’ont que l’école pour acquérir cette « culture savante ». Nous avons une opportunité importante avec la chute de la démographie scolaire. Plutôt que d’y voir une fois de plus l’occasion de réduire le nombre d’enseignants, on pourrait en profiter pour remettre au goût du jour une vielle revendication du corps enseignant : déconnecter le temps de travail des enseignants du temps d’école des élèves. Le fameux « plus de maîtres que de classes ».

Stéphane Bonnery alerte aussi sur le danger, sous couvert de rythmes et de temps « allégés » l’après-midi, de voir une nouvelle tentative d’éjecter de l’école publique des enseignements tels que l’éducation physique et sportive, les arts, voire les sciences et l’histoire-géographie !

Dans son livre parsemé de textes emblématiques de chercheurs, éducateurs, philosophes, de 1969 à nos jours, on voit se dessiner une réflexion globale autour d’une conception de l’éducation qui va à l’encontre des discours et des réformes libérales de ces soixante dernières années. Lesquelles portent toutes ce qu’il faut bien appeler une vision de classe de l’éducation.