Voiron. La riche histoire de la Sécurité sociale garante de son avenir

Par Luc Renaud

/

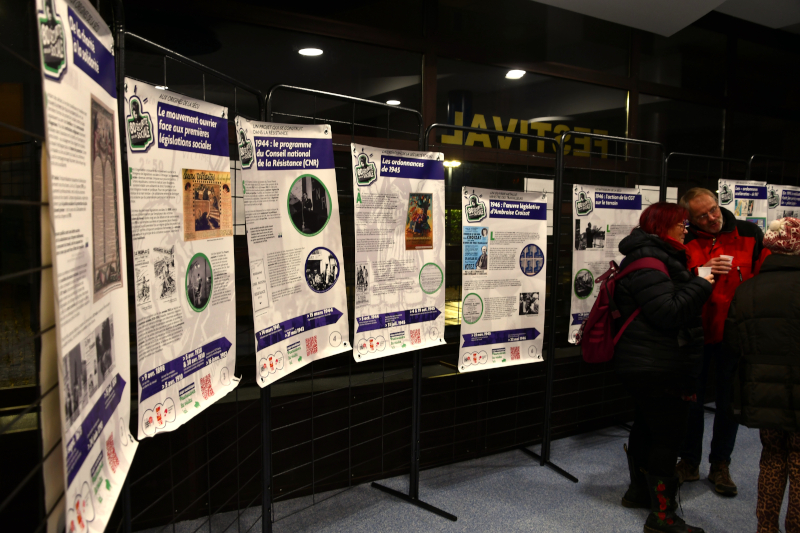

« Supprimer les cotisations sociales sur le salaire pour redonner du pouvoir d’achat, c’est ce que veut le RN ; j’ai rencontré quelqu’un qui m’a dit que c’était une bonne idée, quand je lui ai demandé comment il allait payer l’hôpital s’il en avait besoin, il m’a répondu qu’il présenterait sa carte vitale. » Un résumé en forme d’anecdote, présenté par Claude Farge lors du débat qui a eu lieu le 24 novembre à Voiron.

Un résumé de la soirée, somme toute. La part du salaire versée à la Sécurité sociale sous forme de cotisation, c’est ce qui finance l’accès aux soins pour tous. Au médecin, à l’hôpital, à la retraite aussi. Ce que l’on ne répétera jamais assez.

L’intervention de Thierry Braillon, militant de la CGT et administrateur de la mutuelle Solimut ne disait pas autre chose. Un exposé détaillé, riche d’informations, qui remontait aux origines de la solidarité face à la maladie, et à la création de la Sécurité sociale par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, dans laquelle le ministre communiste Ambroise Croizat a joué un rôle déterminant. « Un parti communiste à 29 % et une CGT forte de cinq millions d’adhérents, ça aide », constatait-il.

Thierry Braillon rappelait les principes constitutifs de la Sécurité sociale. La répartition, tout d’abord. Les cotisations sont immédiatement reversées sous la forme de prestations, ce qui évite tout risque de défaillance d’un intermédiaire financier. La cotisation, ensuite : destinée aux prestations, elle n’est pas un impôt qui serait susceptible d’être utilisé pour d’autres dépenses – « on a vu ce que ça pouvait donner en Angleterre ». L’unicité, autrement dit des droits égaux pour tous à une prestation selon ses besoins : le bon moyen de garantir l’adhésion de tous, de faire société autour d’un système commun. L’universalité enfin : l’accès à la santé, aux prestations sociales et à la retraite est garanti à tous.

Un système qui, dès son origine, a fait l’objet d’attaques conduites par la droite et le patronat. Les ordonnances du 21 août 1967 en constituent une des étapes : c’est la fin de l’élection des administrateurs représentant les salariés – les cotisants – pour gérer la Sécurité sociale et l’instauration du paritarisme : une moitié d’administrateurs désignés par les syndicats de salariés et une autre moitié par les employeurs – avant cette date, la gestion de la sécu était assurée des directions composées de salariés à 75 %. Thierry Braillon en profitait pour rappeler que « ce qu’on appelle les charges patronales est prélevé sur la richesse créée dans l’entreprise… par les salariés ». Les administrateurs patronaux n’ont par conséquent pas de légitimité particulière : l’argent ne sort pas de leur poche, à l’inverse des cotisations des salariés.

Du plan Veil de 1975, à celui de Raymond Barre qui, en 1980, crée les dépassements d’honoraires, au plan Juppé de 1995… les remises en cause sont nombreuses. Celle de 2019 n’est pas la moins importante : la loi de financement de la Sécurité sociale adoptée par la majorité macroniste supprime l’obligation pour l’État de compenser les exonérations de cotisations sociales patronales décidées par les gouvernements – exonérations d’ailleurs à l’origine d’un déficit proclamé.

Aujourd’hui, que reste-t-il de la sécu ? Beaucoup de choses, pourtant, soulignait Thierry Braillon.

Des principes de solidarité auxquels les citoyens sont attachés et une structure, une organisation, des fondamentaux, qui représentent un atout pour envisager les défis à venir que sont le vieillissement de la population, le changement climatique et les interactions entre la santé humaine et l’environnement. Défis qui imposent le renforcement de la solidarité et non pas le repli sur soi dans un individualisme promu par l’ultralibéralisme.

Thierry Braillon proposait ainsi d’axer la défense de la Sécurité sociale sur des luttes offensives : la dénonciation des exonérations des cotisations patronales – « le sénateur communiste Fabien Gay a montré que l’aide aux entreprises était le premier budget de l’État » –, le projet d’une Sécurité sociale intégrale assurant des remboursements à 100 %, d’une sécu gérée par des représentants élus des salariés cotisants, aux champs d’activité élargis à la perte d’autonomie, aux situations de handicaps, mais aussi au logement social ou au chômage.

Le débat qui a suivi l’exposé a parfois pris des allures très techniques, démontrant la connaissance des participants des rouages de la protection sociale dans notre pays.

Technique, mais aussi revendicatif. Damien Bagnis, secrétaire de l’Union syndicale départementale CGT santé, montrait combien sont liés les combat pour la défense de l’hôpital, la lutte contre les déserts médicaux « y compris à Grenoble » et la promotion de la Sécurité sociale. Il notait également que « ce sont des firmes multinationales qui fixent le prix du médicament » et réitérait la proposition de la CGT de création d’un pôle public du médicament.

Nicolas Benoit, secrétaire de l’union départementale CGT, appelait les salariés à se rapprocher de la CGT pour saisir l’opportunité du renouvellement des représentants des salariés à la Sécurité sociale qui aura lieu l’année prochaine et à participer à la journée d’action du 2 décembre.

Depuis sa création, la Sécurité sociale a toujours été une affaire de luttes.