Bonnard au musée de Grenoble

Par Jean-Claude Lamarche

/

L’après-midi bourgeoise.

Pierre Bonnard est né en 1867 et mort en 1947. L’époque de sa jeunesse est celle de la peinture impressionniste et de l’essor de la photographie avant l’invention du cinéma dans la dernière décennie du XIXe siècle, de la découverte de l’art des estampes japonaises et de la redécouverte de Vermeer de Delft. Au cours de sa vie les mouvements, en peinture, n’ont cessé de se succéder : néo-impressionnisme, postimpressionnisme, pointillisme, divisionisme, nabis, fauvisme, expressionnisme, constructivisme, cubisme, orphisme, abstraction, surréalisme… Cette énumération pour constater qu’à l’exception du groupe des nabis dont il fut une personnalité de premier plan aux côtés d’Edouard Vuillard, Maurice Denis, Félix Vallotton… Bonnard ne s’est inscrit dans aucun de ces courants, même si l’observation de sa peinture démontre qu’il a bien absorbé et digéré de multiples influences, de multiples procédés et techniques picturales, aussi bien classiques que modernes.

La place de Clichy.

On peut parler de « digestion » pour expliquer ce qui, consciemment ou pas, va réapparaître dans son oeuvre au fil de sa production. Japonisme des grands a‑plats, mais aussi des silhouettes d’une personne ou d’un animal, d’une trame d’éléments d’architecture. Cadrages photographiques ou cinématographiques qui donnent des personnages décentrés ou coupés par le bord du cadre, ayant l’air de rentrer dans le champ, ou d’en sortir, et qui confèrent à la scène un caractère à la fois d’instantané et de mouvement. Mouvement qui résulte aussi des points de vue multiples, de Cézanne puis des cubistes, en particulier dans les scènes d’intérieur où les premiers plans horizontaux sont redressés pour nous offrir une vue de dessus avec un arrière plan vu de face, d’où le sentiment du spectateur, dont le regard bouge comme celui de l’artiste, de pénétrer à l’intérieur du tableau, d’entrer dans l’intimité du lieu. Sentiment qui peut être renforcé par une vue en plongée, la hauteur de la ligne d’horizon, la fermeture de l’espace, mais aussi la banalité sublimée des lieux et des objets représentés : ici, on pense à Vermeer et à Chardin. Sentiment qui est encore suscité par le caractère charnel, sensuel d’une peinture en même temps très pudique. Espace fermé, et pourtant un jeu de mise en abyme, de tableaux dans le tableau, derrière une porte ouverte, à travers une fenêtre, dans un miroir … Une mise en abyme, outil du réalisme, chez un artiste qui, tout en semblant vouloir s’en éloigner, ne peut se passer de la réalité. La peinture de Bonnard est dialectique ! Un tableau de Bonnard, c’est une leçon de peinture.

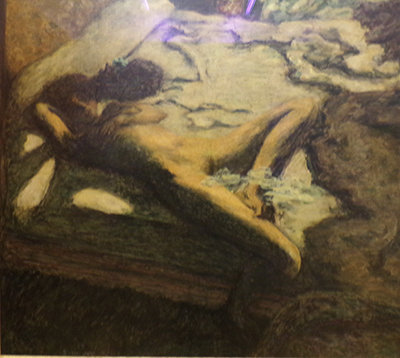

L’indolente.

L’exposition du musée de Grenoble s’intitule Bonnard, les couleurs de la lumière. C’est bien titré ! Héritier des impressionnistes qui peignaient la lumière, de Gauguin qui exalte la couleur, Bonnard peint avec la lumière, ou les lumières, qui peuvent être naturelles ou produites par le pétrole, le gaz ou l’électricité, il crée la matière avec la lumière par l’application de touches de couleur pure, en n’excluant pas un travail sur les transparences. Ces touches répandues sur la toile se mélangent dans l’oeil du spectateur dont la vision en est transformée.

Le corsage rouge.

Beaucoup de visiteurs découvriront, à l’occasion de cette exposition , que Bonnard avait des liens étroits avec l’Isère puisque, dans sa jeunesse, il venait régulièrement dans la propriété paternelle, Le Clos, au Grand-Lemps, où il passe tous ses étés de 1899 à 1917, et l’été 1918 à Uriage. Il peindra de nombreux tableaux ayant pour cadre des intérieurs ou le jardin de cette propriété, mais aussi le château de Virieu, le lac de Paladru, le Bec de l’Echaillon… Il effectuera même une période militaire à Bourgoin. Mais ce n’est pas pour cela qu’il faut aller voir cette exposition, c’est parce que, comme l’écrit Pierre Courthion en 1945, Bonnard est le « peintre du merveilleux » et c’est surtout un merveilleux peintre.

Bonnard, les couleurs de la lumière

Musée de Grenoble, jusqu’au 30 janvier 2022

Gratuit pour les moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi, les personnes handicapées, et les premiers dimanche du mois pour tous.

Citations

Bonnard est le peintre des rêveries sous la lampe et des matins fragiles, l’incantateur des ombres chaudes et odorantes, le poète des verdures bleues sous les grands ciels incandescents.

Pierre Courthion

Comme le plus rare des artistes, il donne l’impression d’avoir inventé la peinture.

Elie Faure

Une toile de Bonnard « on y pénètre comme dans la maison du sage et on y surprend cent merveilles auxquelles il n’a pas l’air de prêter attention ».

Francis Carco

Ce jeune artiste ira loin car il a un oeil de peintre.

Pissarro à son fils, à propos de Pierre Bonnard

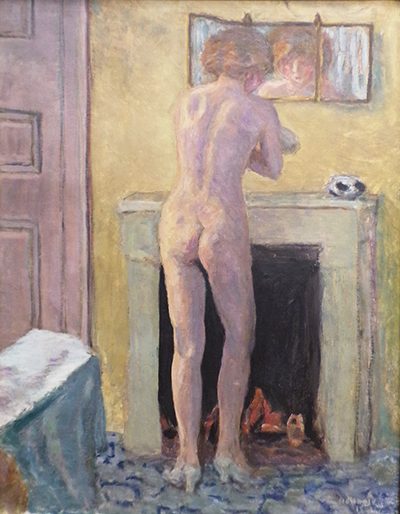

Nu devant le miroir.

L’atelier au mimosa.

La sortie du bain.

Intérieur blanc.